Daniel Harders // Fotografie

-

1 / 15

1 / 15

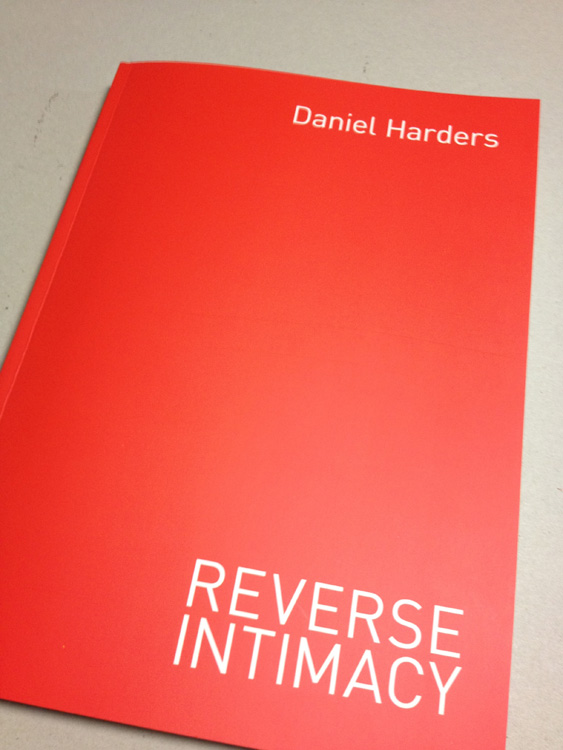

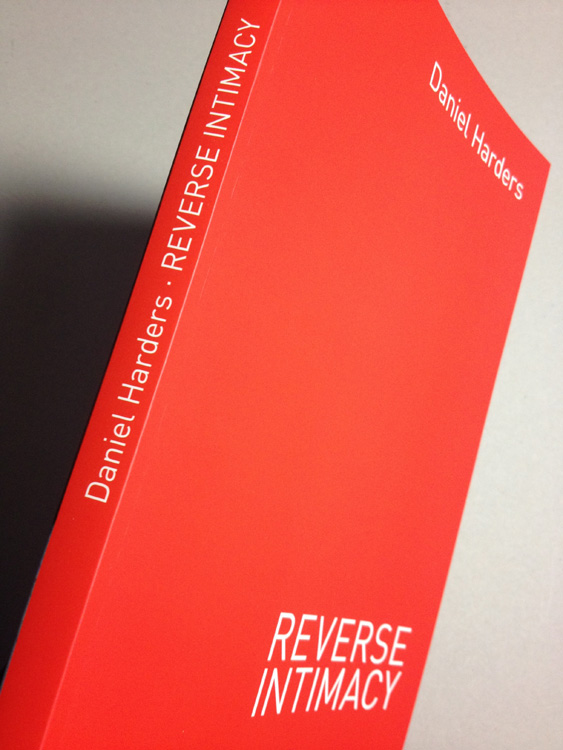

Reverse Intimacy, erschienen im Männerschwarm Verlag – Edition Salzgeber, ISBN/EAN: 9783863005023

-

2 / 15

2 / 15

-

3 / 15

3 / 15

-

4 / 15

4 / 15

-

5 / 15

5 / 15

-

6 / 15

6 / 15

-

7 / 15

7 / 15

-

8 / 15

8 / 15

-

9 / 15

9 / 15

-

10 / 15

10 / 15

-

11 / 15

11 / 15

-

12 / 15

12 / 15

-

13 / 15

13 / 15

-

14 / 15

14 / 15

-

15 / 15

15 / 15

Erscheinungsdatum 11.03.24

Publikation

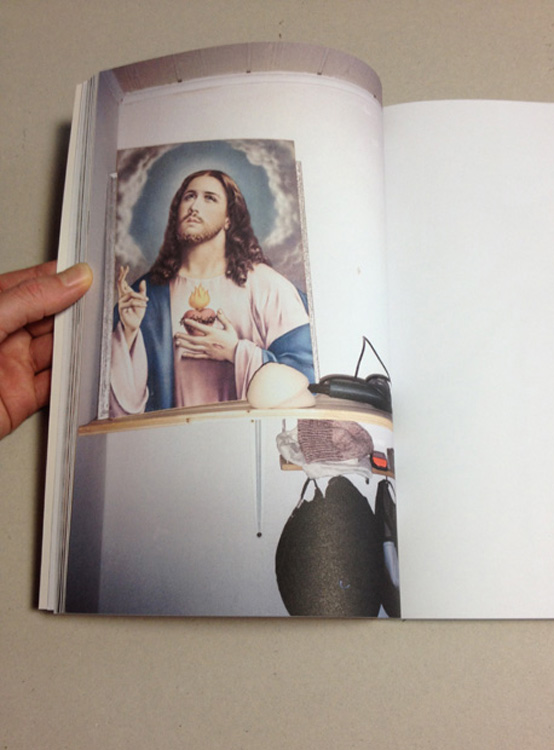

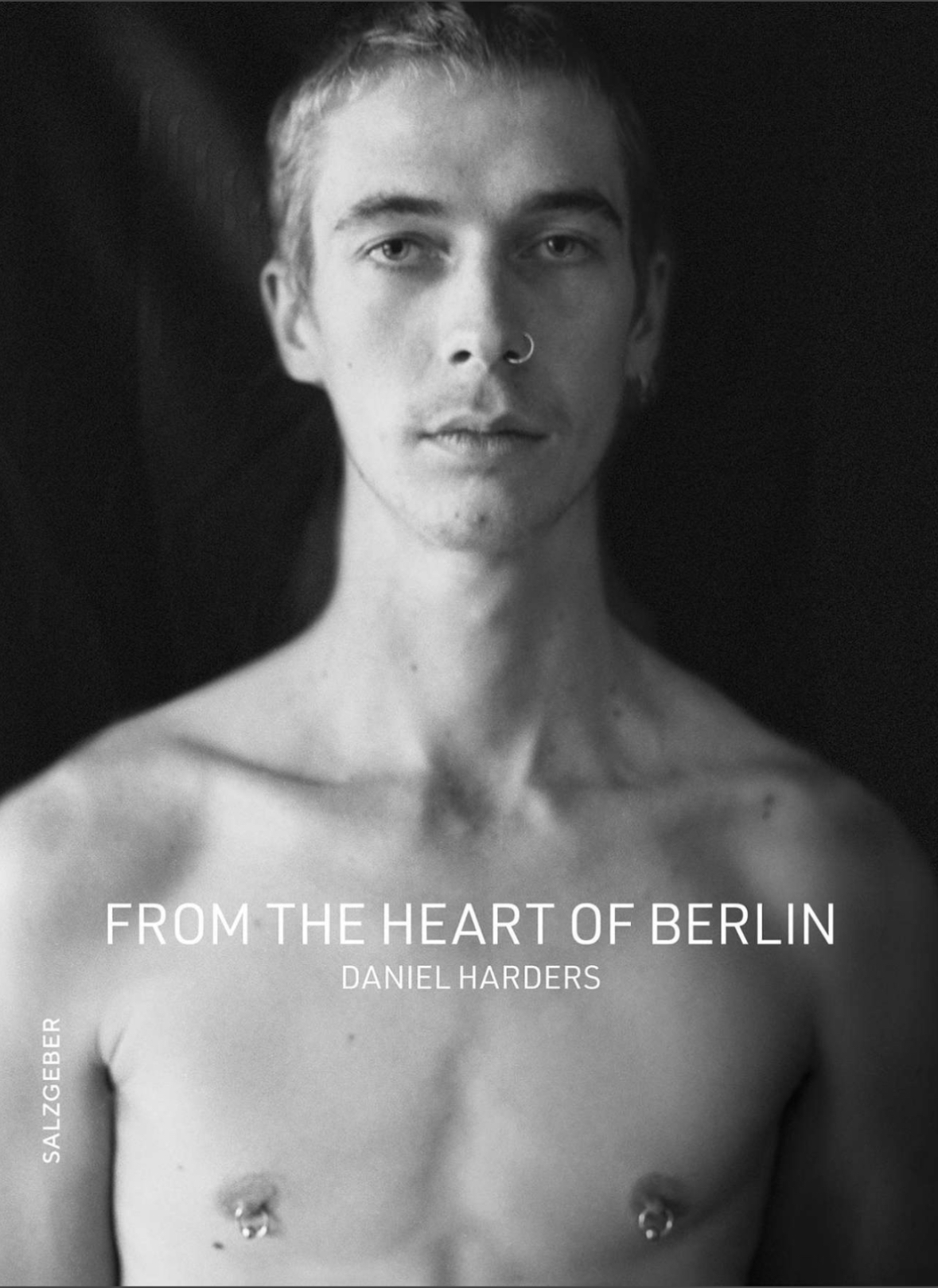

Jan Krüger über Daniel Harders’ Fotografie........................................................................................................................ Daniel Harders fotografiert Männer, so lange ich ihn kenne – seit fast zwanzig Jahren. Während die erotische bzw. pornografische Bilderproduktion durch das Internet inflationär geworden ist, nackte Frauen und Männer jederzeit und überall verfügbar sind, erkenne ich ihn in jedem einzelnen seiner Bilder wieder. Harders geht seinen eigenen Weg: Er fotografiert weiter analog, an Originalorten, ohne Storyboard, ganz der Situation ausgeliefert. In jedem seiner Bilder erzählt er weiter von Begehren, von Sex, Intimität und den seltsam stummen Räumen dazwischen. Mit dieser ununterbrochenen Erzählung entblößt sich der Fotograf zuallererst selbst. Vielleicht ist das der Grund, weswegen auch die Männer auf seinen Bildern immer nackt sind – auch wenn sie manchmal noch Kleidung tragen. Sie sind nackt im Sinne von ungeschminkt, ungeschützt, uneingerichtet – und selbst wenn die Figur der ‚Authentizität‘ im Kunstdiskurs längst als eine artifizielle und oft aufwendige Konstruktion entlarvt worden ist, so ist sie für mich doch auf fast unheimliche Art in allen diesen Serien spürbar. Es ist eine Unmittelbarkeit, eine Nähe zwischen Fotograf und Fotografierten, die mich aus meiner Reserve lockt, zu einer eigenen Haltung zwingt. Tatsächlich sind nicht nur die fotografierten Männer in Harders Bildern nackt – auch das Medium selbst entblößt sich. Zwischen Licht und harten Schatten kommt das Filmmaterial, stößt der Apparat immer wieder an seine Grenzen und offenbart darin seine chemischen und physikalischen Grundlagen. Dabei zeigt sich der fotografische Träger gleichermaßen und abwechselnd erregbar durch entblößte Körper im Leder-Geschirr sowie durch Blumengestecke und Heiligenikonen. Unter Harders Händen registriert das sensible Negativ nackte Schwänze jeglicher Form und Erscheinung ebenso aufmerksam wie einen Mullverband, der die darunter liegende Verletzung gerade so verbirgt, dass man das eigene Konzept von Fetisch noch einmal von Grund auf überdenken möchte. Was fängt man mit so einem unterschiedslos bejahenden Blick an? Handelt es sich bei den vorliegenden Serien und Portraits also um ‚erotische‘ oder ‚pornografische‘ Bilder, um die Unterscheidung des französischen Fotografen und Autors Hervé Guibert aufzunehmen? Im ersten Moment deuten vielleicht die eingefügten Stillleben, das zwischenzeitliche Wandern des Blicks weg von den Körpern hin zu einer Blume oder einem Bademantel am Haken, in Richtung der ‚ruhenden‘ erotischen Fotografie. Auf der anderen Seite stehen die zahlreichen Bilder, in denen keinerlei Anstalten gemacht werden, die Erscheinung, das Geschlecht, ja die ganze Banalität des Körpers ästhetisch zu überhöhen. Im Gegenteil – das Auflicht, der direkte Blitz, lassen keinen Raum für Rückzug. Ist das nicht die ‚brutale‘ Direktheit der Pornografie? Zum Glück führt Guibert den öden kunstdiskursiven Definitionsanspruch ad absurdum, indem er sich selbst in einen Zirkel der Lust stellt, der eben keine letzte Unterscheidung zwischen Kunst und Gebrauchs-Kunst mehr erlaubt. Wenn wir durch die Fotografie auf unser eigenes Begehren, auf unsere eigene Körperlichkeit zurückgeworfen werden, ist das Spiel eröffnet. Die Fotografie ist unschuldig. Sie ist ein im besten Falle persönliches und damit unveräußerliches Angebot. Dieses Angebot geht – und das ist alles andere als selbstverständlich – von beiden Seiten aus: Indem sie sich von Harders fotografieren lassen, laden Lars, Tim, Patrick, Erk, Michi und die anderen den Betrachter ein, in ein Dreieck einzutreten – ein Dreieck, in dem er selber zu Fleisch und Blut wird. Die Privatheit, die Blicke, und die bei aller gesellschaftlichen Enttabuisierung immer noch berührende Konkretheit von Haut, Schwanz, Haaren und Sperma stellen eine Nähe her, die ein ent-körperlichtes Betrachten unmöglich machen. Und noch etwas unterscheidet die Portraits des vorliegenden Bandes von der uns umgebenden, utilitaristischen Bilderflut: Es ist die Zeit, die hinter den Bilderfolgen liegt. Die einzelnen Serien sind aus zahlreichen, manchmal Wochen, manchmal Monate oder sogar Jahre auseinander liegenden Begegnungen entstanden. Dabei geht es offensichtlich nicht um eine Art ‚Langzeitbeobachtung‘, die äußere Veränderungen dokumentieren will. Es geht um die offene Frage, ob und wie sich eine Beziehung entwickelt. Wächst das Vertrauen? Schwindet die Scham? Tritt, womöglich allein durch die hartnäckige Wiederholung, der Zufall ins Bild, in Form eines Schnappschusses – nach Kategorien der künstlerischen Profession ein Unding, und doch oft wahrhaftiger als man es wahrhaben möchte? In diesem Aspekt der Serialität nähert sich die Fotografie auch einem anderen Medium an: Als Filmemacher kenne ich die Macht, aber auch die Versuchung nur zu gut, die durch die Mittel des ‚story-telling‘ entsteht. Eine Geschichte erzählen heißt, Botschaften verbreiten, Gefühle auslösen und sogar kontrollieren zu können. Dies jedoch bedeutet für eine Kunst, die sich für die Ambivalenz von Lust und Begehren interessiert, das frühe Scheitern. Sprünge, Ellipsen, Leerstellen, Wiederholungen – die künstlerische Wirkung von Harders Bildern entsteht, ähnlich wie in den fotografischen Serien und Montagen von Larry Clark oder Mark Morrisroe, aus der freien Interaktion mit dem Betrachter, aus dem Füllen der Zwischenräume. So wie sich Harders in einer früheren Serie seiner Heimatstadt Mülheim an der Ruhr über einzelne, magisch isolierte Orte angenähert hat, nähert er sich seiner Wahlheimat Berlin in dieser Arbeit über die Menschen an. Berlin als Sehnsuchtsort bleibt dabei immer präsent. Besitzlosigkeit, Einsamkeit und zugleich intimste Nähe gehen hier ein merkwürdiges Bündnis ein. Es scheint, als gäbe es in Harders Berlin nichts mehr ‚darzustellen‘. Der Körper repräsentiert sich am Ende selbst. Dabei verbindet sich der nicht-wertende, nüchtern-registrierende Blick, der die Berliner Fotoschule ‚Ostkreuz‘ weltbekannt gemacht hat, mit einem radikal nicht-technischen, persönlich-intimen und durchaus humorvollen Zugriff, mit dem Daniel Harders seine Bilder und Motive findet. Er formuliert sie als Fragen: an sich selbst und an den Betrachter. Darin ist er dem radikalen Künstler und Fragesteller Guibert verwandt, der sich Zeit seines Lebens über seinen Körper und die Strukturen seiner eigenen Lust verwundert hat.